ミクロ系からマクロ系に至る環境と生命現象に関する数理的研究を行います。生態系、進化、生物と物理化学的環境との相互作用などについて数理モデルを構築し、計算機シミュレーション等により解析します。極めて複雑である現象を数理モデルとして抽象化することにより、現象の本質の理解を試みます。そして、将来予測や保全等に有効な対策を提案します。環境+生命+数理 = 幅広い視野を持った理系人材の育成、を目指します。

<寄生者と宿主の共進化動態>

寄生者はより効率よく宿主を搾取する方向へ、宿主はより効率よく寄生を避ける方向へ進化する結果、両者は軍拡競争型の共進化をたどると考えられます。鳥類の育児寄生(托卵)を題材に、共進化の行方を数理的に研究します。

<感染症の空間的伝播>

空間上の感染過程(個体の出生・死亡と状態変化:感受性個体 --> 感染個体 --> 免疫獲得個体)をシミュレーションし、感染症の空間的拡大を数理的に取り扱う枠組みについて研究します。

<細胞分裂とチューリングパターン生成過程のシミュレーション>

細胞が一定規則に基づき分裂、消滅、移動を繰り返したとき、細胞内の化学反応と細胞間の物質拡散により空間的に不均一なチューリングパターンが生成される過程をシミュレーション実装する枠組みについて研究します。

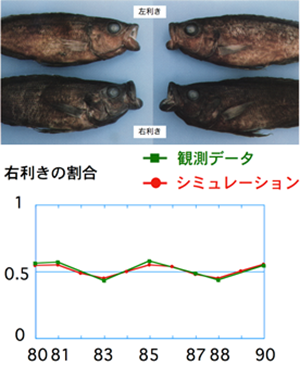

アフリカのタンガニイカ湖に棲む鱗を食べるスケールイーターには、口が右に開く「左利き」と左に開く「右利き」がいる。スケールイーターの左右比は約5年周期で振動する。モデルでのシミュレーションによりこの振動を説明することができる。

生態系機能の評価は物質やエネルギー流によって評価され、特に一次生産量のような炭素の流れが重要な指標として用いられてきました。

しかしながら、生態系は炭素を含む様々な物質の循環によって支えられているため、多様な物質循環経路に着目することで生態系や生物群集構造を理解するための新たな理論的枠組みを与えることができるかもしれません。

地球上における多くの物質循環を駆動しているのは、実は目には見えない微生物達です。光合成微生物と呼ばれる光をエネルギー源とする微生物群集は、無機炭素から有機炭素を合成し、炭素を生命圏に供給します。つまり、彼らは炭素循環を駆動する重要なエンジン部分を担っています。一方で、炭素を含む数多くの物質循環を駆動している微生物群が化学合成微生物群集です。化学合成細菌群集とは電子移動を伴う化学反応(e.g., 好気呼吸、硝化、鉄酸化)からATPを生成するためのエネルギーを得ることで代謝を行います。彼らは生態系における「隠れた生産者」として生態系機能を支える役割を果たしてきました。

本研究室では特に後者の化学合成細菌群集に着目し、微生物と物質循環動態の関連について、生物地球化学と生態学の2つの側面から理論研究を進めています。例えば、化学合成細菌のある代謝群が環境中に存在する条件は、彼らが代謝を依存する反応のエネルギー的価値や、どれくらい反応を触媒することができるかに依存します。そこで、地球化学的なデータを用い、熱力学と反応速度論に基づく計算によって代謝群の存在を予測する手法を検討してきました(Seto, 2014)。近年ではこの手法を応用し、化学合成細菌群集間のフィードバックが物質流に及ぼす影響や、細菌の進化が群集構造と物質循環構造に及ぼす影響について、研究を展開しています。

Seto, M. (2014) The Gibbs free energy threshold for the invasion of a microbial population under kinetic constraints, Geomicrobiology Journal, DOI:10.1080/01490451.2013.861703