生物は、分子・細胞・個体・集団といったさまざまなレベルで環境から影響を受け、また環境に影響を及ぼしています。このような生物と環境との相互作用を、分子生物学や生理学、生態学といった既存の学問を融合させて研究し、その成果を教育に活かします。また、地球温暖化や環境負荷の低減、生物多様性の保全といった環境問題に対して生物学的な視点から取り組み、研究・教育を行います。

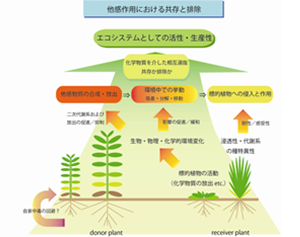

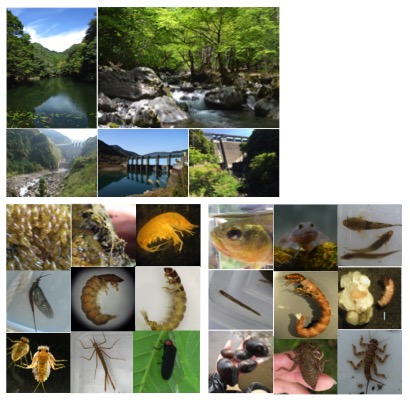

河川や海洋では,陸域よりも生物の保全が遅れています。そのような水域における稀少種の生態や,生物相を豊かにするための方策,生物相を利用した外来種のコントロールなどについて研究します。

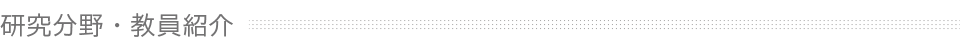

植物から放出される化学物質による他植物への影響(他感作用)について、原因となる化学物質の合成・放出から環境中での挙動、標的植物への侵入、作用機構など様々な面から解析を進めます。生理学、生化学、シミュレーションなど様々な手法を使って、他感作用を幅広い視点から他感作用現象の理解を目指します。

固着性である植物は、交配(花粉のやりとり)を送粉者動物に依存しています。送粉者との生物間相互作用に結果、植物は花の色や形や香りなど、様々な花形質を持っています。こうした花形質の進化を紐解くとともに、近年、重大な問題である地球温暖化が、植物や生物間相互作用に与える影響について研究します。

陸水生態系は人為的改変が大きく,他の生態系と比べ急速に生物多様性が失われています。私は,特にダム河川やため池などの陸水域における食物網構造に着目し,生物多様性がどう維持されているのか,また,環境修復策の効果の検証を通して効果的な生物多様性の保全策を考えています。

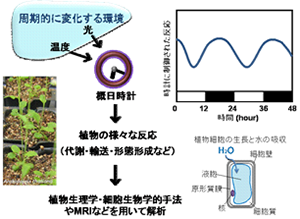

生物は、24時間周期で変動する光や温度の環境に合わせて、さまざまな活動を制御する概日時計を持っています。私たちの研究室では、生きた植物体内でおきている、概日時計や刻々と変わる環境によって制御された様々な反応を、最新のNMRイメージング(MRI)技術や古典的な植物生理学的手法までを駆使して、捕えようと挑戦しています。